本文是一篇法律毕业论文写作,笔者认为“故意”是专利惩罚性赔偿的主观适用条件,“故意”的认定是审判人员判定是否适用专利惩罚性赔偿的关键问题,传统民法理论中对于“故意”含义分为意思主义与观念主义两种理解,因惩罚性赔偿针对之主观状态具有较强可谴责性,意思主义下对“故意”的理解更加符合专利惩罚性赔偿语境中的“故意”内涵。而关于惩罚性赔偿中“故意”内涵范围,无论是从认识因素的一致性还是实践中区分界限的模糊性,直接故意与间接故意均应当包含在其中。

一、“故意”的基本概述

(一)“过错”概述

理论中目前存在的三种主流观点,即“主观说”、“客观说”以及“折中说”对“过错”内涵的观察视角不同,考查重点不一致,对“过错”本质的理解也就存在差异。根据“主观说”之理解,“过错”属于侵权人主观方面的概念,应当归于受谴责之人的主观状态范畴,其本质上是该个人的心理状态,而该种内心状态与损害结果之外的客观事物并不直接相关,在判断应受谴责行为人是否具有“过错”时,应当考查该个人的对其造成损害结果的内心意思或意志。意大利学者德·居皮斯持该种观点,过错于本质为某种心理状态,当该种心理状态与某种损害之间相互联系,则具有该种心理状态的个人可以被认为应当受到谴责。①“客观说”的观点则与“主观说”完全不同,该种观点认为,是否具有“过错”的判断重心并非在于行为人的主观状态,而在于行为人对某种客观标准的违反,该客观标准行为人必须遵守或维护,因此不论是有意违反(故意违反)该标准或是未尽到合理注意义务而违反(过失违反),只要在客观上其与该客观标准相背离,则具有“过错”,均应受到谴责。欧洲法律制度中,大多数通说认为“过错”为客观的或是一种“被客观化”概念。②第三种观点“折中说”则协调上述两种观点的不同意见和内容,将“过错”理解为既不是单一主观也不是单一客观的要素,而是主客观二者相互结合的概念,“它是指行为人通过违背法律与道德的行为表现出来的主观状态。”①在对“过错”进行判断时,并非仅仅单一考查主观或者客观方面,在主客观相符合的情况下,才能够认为行为人具有“过错”。

本文认为第三种观点即“折中说”更加合理。“主观说”将“过错”准确定位在主观心理状态的范畴,认识到其具有主观性,但是并没有将行为人须把该种心理状态通过外在行为表达于外考虑在内,在客观方面具有片面性。“客观说”的着重点在于行为人违反某种必须遵守或维护的标准,强调了“主观说”中未考虑的客观因素,但其忽略了“过错”的主观性,存在主观方面的局限性。同时本文认为侵权行为是行为人的个体行为,其“过错”的关注重点在于侵权行为人自身,而不在于以社会一般人视角考查其是否违反了社会通行的行为标准。“折中说”对“过错”的理解更加全面,融合两种观点的认识优势,弥补了二者的认识局限,从主客观两个方面加以考量,统筹兼顾做到主客观统一,使“过错”本质的彰显更加清晰。从主观角度理解,“过错”就是行为人对其实施侵权行为所持有的内心意思与主观活动,这是人的思想意志活动,是主观的。

(二)“故意”的含义

为避免因对“故意”概念与内涵的理解太过宽泛而导致惩罚性赔偿的适用不当,为防止侵权人承担不应承担的过重的惩罚性赔偿责任,明确故意侵犯专利权行为中“故意”的内涵确有必要。

1.域外民法与我国民法中“故意”的含义

“故意”在德国民法中被理解为“明知要发生并且意欲发生依照法定构成要件为重要的情况。只有行为人明知存在某种义务而违反该义务时开始应当受到‘故意’这种最为严厉的无价值判断。”①在日本民法中,“故意”被解释为为促进或成就内心某种特殊目的而构想或者实施行动的场合。②英国法律中认为“故意”是行为人期待和希望产生于法律所禁止的结果,以及已经预见该结果的情况下虽不追求却放任其发生的心理状态。③美国侵权行为法重述(第二次)中第 8条 A 中对“故意”作出了规定:“‘故意’一词被用来指称行为人欲求其行为导致某种后果,或者相信其行为极有可能导致该后果。”④根据《奥地利民法典》第 1294 条第 2 项的规定,“故意”是指“已知和谋划。”⑤于我国民法中,“行为人预见到损害后果的发生并希望或放任该结果的发生的心理状态,谓之故意。”⑥在日本民法中存在着“未必的故意”这一概念,其是指行为人认识到有造成侵害权利结果的可能性,却实施放任该结果的发生的行为。⑦这与我国民法中的间接故意含义相同,均为行为人预见到会发生损害结果,但放任该损害结果的发生,损害结果的出现并不违背行为人的意志。

2.法学理论中“故意”的含义

“故意”并没有统一的定义,其内涵范围具有广泛性,实践中通过举例方式确定何种情形为“故意”对于理解其内涵是高效且简便的方式,但不可能完全例举所有情形。我国有不少学者从学理上对“故意”给出了自己的定义。魏振瀛教授提出:“故意,是指行为人预见到自己的行为可能发生某种不利后果而希望或放任该不利后果发生的主观心理状态。”⑧王利明与杨立新教授认为:“故意是指行为人预见到自己行为的后果,仍然希望或放任结果的发生。”

二、专利权侵权样本案例可视化分析

(一)样本案例分析

1.专利侵权类型分析

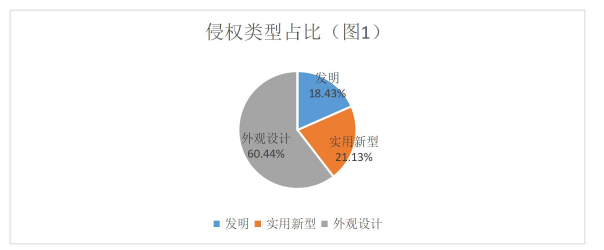

通过对筛选出来的 407 条案例进行侵权分类整理,最终得到结论:发明专利侵权 75 例,实用新型专利侵权 86 例,外观设计专利侵权 246 例,分别占样本案例的 18.43%、21.13%、60.44%,具体数据见下列图表:

结合图表分析,外观设计专利侵权案件占比最重,这反映出在司法实践中,相比于发明与实用新型专利,外观设计专利权更容易受到侵害。

2.案件诉讼结果分析

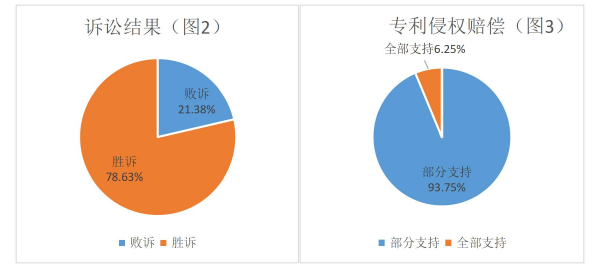

在 407 份案例中,法院判决专利权人败诉的有 87 份,占比 21.38%,判决专利权人胜诉的有 320 份,占比 78.62%,关于侵权赔偿请求,其中有 300 份法院部分支持专利权人提出的赔偿请求,法院全额支持专利权人赔偿请求的有 20 份,分别占比 93.75、6.25%,具体数据见下列图表:

根据以上图表信息可知,在司法实践中,大多数专利权人可以在诉讼中胜诉,但是其因权利受到侵害向人民法院提出侵权损害赔偿请求往往不能得到全额支持,相比于侵权人获利以及专利权人维权所需的较高成本而言,专利权人所获赔偿远远不能弥补其所受损失,故为平衡专利权人与侵权人之间的利益关系,完整保护专利权,对于主观恶性较强的故意侵犯专利权的行为适用惩罚性赔偿确有必要。

(二)专利侵权“故意”认定的现状

1.“明知”内涵理解不一致

专利侵权惩罚性赔偿以“故意”侵权作为适用的主观条件。从民法角度进行分析,“故意”的前提首先应当是当事人“明知”。关于“明知”的内涵,在理论中并未达成共识,存在四种不同的观点:观点一认为明知等同于故意,对二者内涵应作出同一解释;①观点二认为明知是故意的下位概念,仅仅包括已知情形,应知情形排除在外,以达到惩罚可责难性更强、应受谴责程度更高的故意侵权行为的目的;②观点三认为明知是行为人对危险的存在明确知道,却仍继续实施不利侵害行为,是一种间接的故意;③观点四认为明知并非法律概念中的术语,其内涵是确知、应知或是推知并不明确。

在司法实践中,对“明知”内涵的理解与理论上的理解还是存在差异的,主要可以概括分为“侵权人知道专利权存在”与“侵权人知道侵害专利权风险”两种理解。例如在唐光华与王毅外观设计专利侵权纠纷一案中,法院判决中指出被告购入“三无”产品进行销售,违反了相关法律规定,反映出其对所销售产品可能存在质量瑕疵或侵犯他人权利的事实系明知但仍放任这种侵权结果的发生的主观心理,可见该受诉法院将“明知”的内涵理解为明确知道侵犯他人专利权的危险而继续实施侵权行为。①又如在张涛与徐金辉外观设计专利侵权纠纷一案中,法院亦从侵权人知道侵害他人专利权风险的角度对明知作出了理解,认为被告销售不符合质量安全法的产品表明其对侵害他人合法享有的专利权属明知心理。②而在源德盛塑胶电子(深圳)有限公司与南安洪濑和立通讯器材经营部实用新型专利侵权纠纷案中,被告在诉讼中提出合法来源抗辩,法院针对其抗辩认为案件中的被告作为被诉侵权产品的销售者,没有证据表明其明知该产品侵害他人实用新型专利权,故不承担赔偿责任。在该案中,法院并未将“明知”理解为知道侵犯专利权的危险,而将目光落在专利权本身,将“明知”内涵理解为知道专利权存在。③同样将“明知”理解为侵权人知道专利权存在的还有东莞市星博文具有限公司与沈阳市沈河区五爱市场贾凤鸣文化用品商行实用新型专利侵权纠纷案,在该案中,法院认为原告并未向法院提供证据证明被告对其销售的产品构成侵权是明知,应认定被告对于销售侵犯原告专利权的商品不知情,即不知晓专利权存在,不应承担赔偿责任。

三、比较法视角下专利惩罚性赔偿的主观要件.............................33

(一)英美法系国家专利惩罚性赔偿的主观要件................................33

1.英国................................33

2.美国.................................34

四、专利惩罚性赔偿的“故意”之“明知”.........................40

(一)“明知”的内涵............................40

1.专利惩罚性赔偿下“明知”的含义范围..........................40

2.基于“明知”对两种特殊情形的简析..............................42

五、专利惩罚性赔偿的“故意”之证明..............................49

(一)专利惩罚性赔偿的“故意”认定宜采用主观标准.....................49

(二)主观标准下“故意”