本文是一篇行政管理论文,本文利用江苏省盐城市盐都区 150 家家庭农场的调查问卷进行样本分析,运用文献法、问卷调查法、定性和定量分析等研究方法,探究家庭农场经营效益的影响因素。对盐都区的家庭农场进行描述性分析,建立多元线性回归模型对影响盐都区家庭农场经营效益的因素进行分析,验证假设。研究得出以下结论:(1)盐都区家庭农场发展存在家庭农场管理人员年龄偏大和文化程度偏低、经营风险过大、销售方式单一、经营不规范、品牌意识不强、农产品质量无法保证以及农产品市场竞争激烈等问题。(2)家庭农场的家庭禀赋越丰富,其经营效益越好;政府对家庭农场的支持力度越大,其经营效益越好;家庭农场的社会资源越丰富,其经营效益越好。

1 前言

1.1 研究背景

我国是一个拥有 13 亿人口的人口大国,农业发展是我国社会经济发展的根基。1982 年,我国正式推行家庭联产承包责任制,这一制度鼓励农民采用多种方式经营土地,极大的提高了农民的积极性,带动了我国农业的发展,也在世界上流传了仅用世界上 7%的土地养活了占世界 22%的人口的佳话。

然而随着时代的发展,社会的进步,家庭联产承包责任制的弊端已初现端倪,在政治、经济和社会等多个方面对我国的持续发展产生了危害,从而妨碍了我国农业生产经营环境的改善。按照中央最初的设想,家庭联产承包责任制只不过是一个过渡性的制度设计,其目标主要是解决人民的基本温饱问题,同时获得原始的资本积累,然后过渡为规模化的合作农业。在 20 世纪八九十年代,邓小平就提出:“中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞远。第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的进步,要长期坚持不变。第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。这又是一个很大的进步,当然这是一个很长的过程。”因此,在 20 世纪 90 年代,我国对以家庭联产承包责任制为基础的小农经营进行了多方面、更深入的探索,由此出现了“公司+农户”“合作社”“专业大户”三种农业经营模式,但从实施效果来看,并没有达到计划决策时的预期。首先,“公司+农户”的模式兴起于 20 世纪 90 年代初期,主要是为了缓解小农生产与国际国内市场激励竞争的矛盾,实现农民与公司的共同发展。但在实际推进过程中,其绩效远低于人们的预期。公司和农户通过签订契约来确定双方的权利和义务,以保证双方的收益和实现一定程度的利润增长。然而在实际中,很多公司与农户之间的契约难以得到保证,违约率居高不下。其次,自 2007 年《中华人民共和国农民专业合作社法》实施以来,我国农民专业合作社在数量和规模上都得到了大幅度的发展。但是在学界对农户合作社的深入调查后发现,我国农民专业合作社“空壳化”现象十分普遍,许多合作社是因政策优惠而生,随着政策优惠的削减,这些合作社就进入了“沉睡”期。最后,专业大户模式是对现代农业经营方式的另外一种探索。这种模式对土地规模经营的要求比较高,会受到土地制度的约束。同时,专业大户普遍反映农业日常经营缺乏安全感。许多农民签订了土地流转协议,但是并不遵守规定。存在着部分农民发现大户经营的利润超过他们的预期,就会提出提高租金或者直接收回土地的现象。此外,也有农户“顺手牵羊”“聚众哄抢”等行为。

........................

1.2 研究问题

2008 年 10 月,中共十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中,家庭农场这一概念首次出现在我国官方文件中。该文件指出,要“加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿自偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营,有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体”。该文件不仅解决了土地权利流转的问题,也明确了家庭农场作为新型农业经营主体的发展方向。2013 年的中共中央一号文件进一步明确提出“坚持依法自愿自偿的原则,引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民专业合作社流转,发展多种形式的适度规模经营”。此后,家庭农场就如雨后春笋般地不断涌现。在新时代,党的十九大报告提出了乡村振兴战略,习近平总书记也对农业生产体系、产业体系和经营体系的建设十分关注。这三大体系也是乡村振兴的重要支柱。因此,培育新型农业生产和经营主体,便成为当下我国农业实现高质量发展的重要策略。

随着时间的推移,我国的家庭农场发展已经呈现了以下几种特征:(1)家庭农场已呈现一定的规模;(2)家庭农场在经营项目上主要以种养业为主;(3)家庭农场的平均经营规模较大;(4)各省、区、市对家庭农场的扶持力度不一。家庭农场相较于其他农村经营主体,存在着以下几方面的优势:(1)规模效益优。这体现在亩均生产成本低、农产品商品化程度高、农产品质量优等方面;(2)用工效率高。因为劳动力来自家庭之中,节约了成本,同时用工形式多种多样。(3)经营方式活。专业合作社和农业公司通常以一种农作物为主,农作物结构单一,如遇灾害或市场变化,便会严重亏损,而家庭农场则能很快调整经营对象,改换其它利润较高的经济作物。(4)农民受益途径多。家庭农场沿袭了家庭联产承包责任制中以家庭为经营主体的传统,能够保障农民真正享受到政策的优惠。

.......................

2 理论文献

2.1 相关理论

2.1.1 农村土地制度变迁

新中国成立后,我国政府对农村土地制度进行了一系列的改革。农村土地制度大致经历了土地改革阶段、农业合作化阶段、人民公社阶段、家庭联产承包责任制这四个阶段。

1953 年春,我国的土地改革任务基本完成(除了少数暂不实行土地改革的地区),延续了两千多年的封建土地制度在我国得以废除,取而代之的是农民土地所有制,真正实现了孙中山先生所提出的“耕者有其田”的目标。而在这一阶段,

农民既拥有土地的所有权,也持有土地的使用权,还能享受到土地的收益权。这次改革使得农民真正成为土地的“主人”,在一定程度上激发了农民生产的积极性,农民的农业生产热情高涨,农业得到快速发展。

完成土地改革任务后,农村的生产力得到释放,农村快速发展,农民生活质量也有显著改善。1953 年 6 月,中共中央政治局制定了中国共产党在过渡时期的总路线:要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和资本主义工商业的社会主义改造。在此背景下,1953 年至 1956 年底,我国的农村土地制度经历了“互助组—初级合作社—高级合作社”的转变过程。互助组是在农民土地权利不改变的前提下,由农民自行组织小组,实现生产力以及生产资料的互助化,以提高农业生产力。在互助组的发展中,已经拥有了少量的公共财产,为过渡到初级合作社做出了准备。初级合作社仍是在农民土地所有制的基础上,留一小块土地自用外,其他土地都以入股的形式加入集体中,集体所得收益通过入股土地的份额来分配。这就将土地的使用权从所有权中分离了出来。高级合作社则在本质上改变了农村土地制度,确定了农村土地集体所有,农民失去了对土地的所有权。高级合作社的社员通过劳动量来获得分红,这就具备了完全的社会主义性质。

.......................

2.2 家庭农场研究文献

2.2.1 家庭农场的界定

家庭农场的概念由来已久,但定义因地而异,也随着时间的推移而变化。在20 世纪 40 年代,美国的农业管理部门将家庭农场定义为自主经营、风险自担、以家庭成员为主要劳动力的农业生产组织。70 年代后,取消了对劳动力构成来源的要求,对家庭农场的要求仅为家庭直接经营(陈华山,1996)。这也就促使了美国家庭农场规模的迅速扩张,以雇佣工人为主要劳动力来源的大型农场发展迅速,并形成了农业寡头。农业寡头的出现,在一定程度上抑制了美国家庭农场的发展,因此,Buttel(1981)提出美国需要出台政策来抑制农业寡头,让美国农业重返小型、独立的家庭农场。在此背景下,美国农业部对家庭农场的规模、专业化程度、经营特征及问题等进行了长期的统计,并且按照销售额对家庭农场规模进行了细分,将年收入在 35 万美元以下的家庭农场定义为小型家庭农场,35 万-100 万美元的为中型家庭农场,100 万-500 万美元的定义为大型家庭农场,500 万美元以上为特大型家庭农场。

Pallak(1985)从农场经营者的角度出发,将家庭农场定义为以一个家庭中的家庭成员为一个单位进行一般性的农业生产经营活动。Gasson 等(1988)则从资产所有权出发,把家庭农场描述为农场负责人之间有血缘或者婚姻关系,其所拥有的所有权和管理权能一代代传下去。Hill(1991)就对家庭农场劳动力来源比例下了明确定义,认为家庭农场的劳动力来源的 95%以上应都是自身家庭之中,劳动力来源比例在 50%-95%的,就是过渡性家庭农场,比例低于 50%的就不是家庭农场。Sue(1991)也认为家庭农场应当是归家庭所有,并提出家庭农场的规模和收益应在家庭劳动力的能力所及范围内,且能养活整个家庭。Berkeley(1993)则关注农场经营者及家庭农业生产劳动的发生地。Djurfeldt(1995)则提出了―名义家庭农场‖,认为家庭农场中一定会包含生产、消费和亲属的关系。Reid(2004)认为,家庭农场的主要成员是家庭成员,并一起进行决策,而且农场的传承关系也是很重要的。

.........................

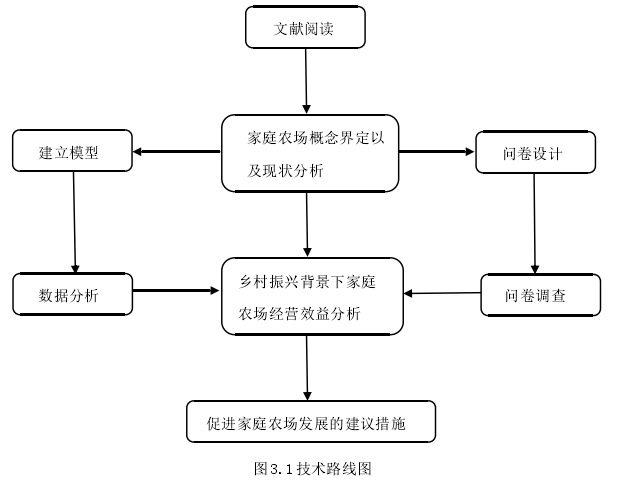

3 研究设计 ........................................ 15

3.1 核心概念