本文是一篇在职研究生论文,本文以典型的四路信号交叉口为例,从几何尺寸、高峰小时流量多个角度出发探究了一对多左弯待转区设置的临界条件,为交叉口科学、规范地设置一对多左弯待转区给出了理论依据;研究还针对具备设置一对多左弯待转区条件的孤立交叉口或干线道路系统,建立了以相位有效绿灯时长为决策变量,分别最小化延误、最小化交通排放、最小化延误和排放为目标的配时优化模型;同时,选定北京大屯路-北辰东路交叉口及其组成的干线道路系统作为实际分析案例,设计对照实验方案并借助微观仿真软件 VISSIM 模拟各方案交通流运行状况,以探究交叉口车均延误、交通排放、停车次数等性能指标对一对多左弯待转区的敏感性、信号配时优化模型有效性为目的,对研究各方案的仿真数据进行对比分析。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

随着我国社会主义现代化进程的深入与经济迅猛发展,人民生活水平日益提高,人均家庭小汽车保有量呈现逐年攀升的趋势。截止至 2020 年底,我国汽车产销量连续 11年居世界首位,其中私人汽车保有量 24393 万辆,同比增加 1758 万辆,由机动车数量爆炸式增长带来的交通拥堵问题与环境污染问题也日渐突出,北京、上海、广州等一线城市早、晚高峰期道路拥堵司空见惯,甚至一些中小城市的道路拥堵现象也屡见不鲜;车辆尾气大量排放致使城市空气质量不断下降,雾霾等恶劣天气的出现次数显著增加,严重影响了人们生活质量的提高。为了解决上述的交通问题,过去十几年来各地政府大力发展基础设施投资建设,完善道路网络的规划,扩建原有旧路,但是,交通供给侧的发展速度远远赶不上交通需求的增长,供需不平衡的矛盾促使我国交通问题日趋尖锐,所以,交通拥堵与污染问题的防控简单寄希望于交通供给侧的发展是行不通的。相关的专家学者以及交通从业人员就如何缓解交通顽疾进行了深入地研究探讨,一方面有人建议应在交通基础设施完善的基础上,大力发展公共交通;另一方面也有人将目光投向了对道路交叉口的管理与控制。

交叉口是道路网络的节点,处于机动车辆集散的枢纽位置,不同方向的交通流相互交织情况错综复杂,是交通拥堵与安全事故频发之处;另外,进口道前停止线处机动车辆频繁的加减速会增加尾气污染物的排放量,也让交叉口成为城市空气污染防治重点关注的地方。研究人员于是从交通组织优化与管理控制的角度出发,期望对交叉口时空资源进行有效配置,实现交通设施效益最大化,提出了设置潮汐车道、左转短车道等一系列渠化设置和配时方案的优化手段来解决交通顽疾。这其中,左弯待转区作为一种较为新颖的交叉口渠化方式,相关概念提出后在全国各大城市被普遍采用,并随着工程实践的不断发展,在某些特殊交叉口甚至出现了一条左转车道对应多条待转区车道的一对多左弯待转区形式。不过,由于交叉口空间条件有限,设置一对二或一对三左弯待转区比较现实,本研究所述一对多左弯待转区仅指一对二或一对三左弯待转区。值得注意的是,当前人们使用一对多左弯待转区时,并没有对其设置的适用条件进行系统地理论分析,一对多左弯待转区能否有效改善交通流运行状况、提高道路服务水平同样需要探讨。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 左弯待转区设置条件

左弯待转区概念的正式提出是在 1999 年的《道路交通标志和标线》(GB 5768-1999)中,国标规定左弯待转区为白色虚线,应在渠化设置左转车道并配有左转专用信号的交叉口使用,用来指示左转车辆随直行车辆在直行相位绿灯启亮时进入待转区等待左转[1],其设计目的就是为了防止左转交通需求过剩使排队车辆溢出造成直行、左转车辆间冲突影响车辆通行效率与安全,随后国内外众多专家学者就左弯待转区设置条件问题进行了深入探讨。

针对左弯待转区的早期研究中,其设置的临界条件、信号控制和左弯待转区交叉口的配时优化等问题受到广泛关注[2-3]。分析交叉口的空间布局与交通流运行特性给出了设置左弯待转区的临界几何条件,利用累计曲线和交通波理论建立的左转车排队位置模型又探究了在排队约束下左弯待转区设置的流量临界条件,奠定了后续研究的基础[4];之后,又有学者对比分析了左弯待转区长度的不同对交通效益指标的影响,结果表明,合理设置左弯待转区可以使交叉口周期时长变短,减小交叉口车均延误,有效提高进口道的利用效率[5-6];左转预信号概念也被提出用来控制左弯待转区中左转交通流的运行,通过在左转进口道停止线处设置左转预信号、左弯待转区停止线处设置左转信号以提高对左转车辆的控制能力,充分发挥待转区对交叉口空间资源的使用[7];信号交叉口内设置左弯待转区后会出现二次停车现象,造成车辆通行效率低、污染物排放增多,为了缓解左弯待转区设置带来的负面影响,李颖宏等研究了左转车辆进入待转区的合适时间来减少机动车在待转内的二次停车次数,并借助 VISSIM 软件仿真验证了所提出的左弯待转区信号控制方法可以有效提高交通流运行效率,为改善交叉口的信号控制提供了新的研究思路[8];李硕等则考虑到交叉口设置左弯待转区的情况,以信号周期、绿灯时长为约束条件,以交叉口平均延误最小化为优化目标,建立了信号配时优化的非线性模型,该模型利用遗传算法求解,具备工程实用性,为从信号配时控制入手进一步提高道路通行效率提供了重要参考[9]。

2 一对多左弯待转区适用性分析

2.1 左转交通流的组织优化

在交叉口内部,左转交通流会与其他方向的交通流产生较多的冲突,既会与对向直行车流冲突产生安全隐患,又会在排队中阻碍后面直行车辆而影响其通行效率,是导致交叉口拥堵与安全问题的重要因素。想要缓解现存的交通问题,对左转交通流做出有效的引导和调控显得尤为重要,目前,就如何管控左转交通流已经存在一系列有效措施。

(1)左转专用车道

当交叉口的左转车辆比例过高时,继续直行、左转车辆混行会给交叉口带来诸多问题,渠化专用的左转车道就可以做到从空间上分离左转交通流与直行交通流,消除交叉口的安全隐患,提升城市道路服务水平。综合分析国内外相关规范和理论研究可知:当交叉口进口道拓宽不受限制,一个信号周期内到达交叉口的左转车辆大于 3 辆或者左转交通量在 200 veh/h 以上时,应设置左转专用车道;除非左转交通量特别小的情况,应该尽可能设置左转专用车道[21-23]。

2.2 左弯待转区临界设置条件

2.2.1 几何临界条件

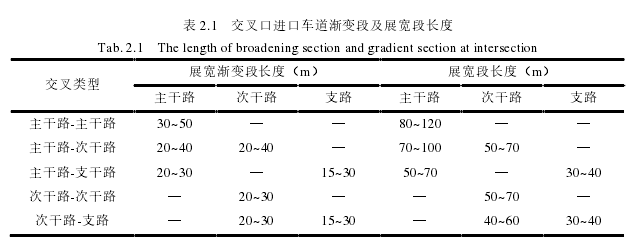

为了充分发挥左弯待转区的作用,设置有左弯待转区的交叉口需要采用先直行后左转的通行方式,允许左转车辆在同向直行绿灯期间进入待转区内等待,直至左转专用信号绿灯亮起后通过交叉口。判断交叉口是否适合设置一对多左弯待转区,首先应该考虑得是交叉口的空间几何尺寸。对于立交桥墩下或者中间分隔带空间足够大的典型四路交叉口(如图 2.3),几何尺寸应该满足以下几点:(1)交叉口空间条件应满足设置一对多左弯待转区的最小要求,即车道同向的中央分隔带足够宽,相交道路进口车道所占空间足够宽;(2)避免待转区内左转车流与对向直行车流的冲突;(3)避免两个方向待转区内的车流冲突;(4)满足左转车辆最小转弯半径。

Webster 延误计算公式是 Webster 于 1958 年提出的,该公式假定车辆到达服从泊松分布,结构简单,适用于孤立控制交叉口并在交叉口低饱和度下应用计算效果更加理想;ARRB 延误计算公式是阿克塞立科基于稳态理论于 1981 年提出的,该公式为两段式分段函数,适用于孤立控制交叉口;《美国道路通行能力手册》(HCM)由美国交通研究委员会(TRB)汇集北美以及全世界关于通行能力和道路服务水平方面的研究最新成果编制而成的,主要目的是建立一套统一的道路服务质量评价方法供专家学者及交通从业人员参考。目前,该手册已经更新出版了 HCM1985、HCM2000、HCM2010,三个版本中均给出了车均延误的测算公式,其中,HCM1985 的延误计算公式仅适用于孤立控制交叉口,HCM2000、HCM2010 的计算公式则在 1985 年公式的基础上进行了更新和完善,使延误公式适用于孤立控制交叉口和信号协调控制交叉口[36,37]。

3 交叉口(群)时空资源优化模型 ........................... 15

3.1 通行能力与延误分析 ................................. 15

3.1.1 通行能力计算 .................................... 15

3.1.2 车均延误计算 ........................................... 16

4 孤立交叉口案例分析 ................................. 27

4.1 交叉口概况 .......................................... 28

4.2 交叉口仿真建模 ................................. 31

5 干线道路系统案例分析 .................................. 44

5.1 干线道路概况 .............................. 44

5.2 干线道路仿真建模 ................................ 46

5&nb