本文是一篇财政政策论文研究,本文根据 2012-2018 年创业板上市企业的数据,对税收优惠、财政补贴和企业技术创新之间的关系进行了实证研究,验证了税收优惠和财政补贴对企业技术创新的正向激励作用以及企业生命周期对其的调节作用,为政府完善相关政策提供了借鉴。

第一章 引言

第一节 研究背景

一、研究背景

改革开放 40 年以来,我国依靠低廉的劳动力及丰沛的资源环境等优势,得以快速发展我国经济。随着我国经济进入新常态,在国际上的低成本优势逐渐消失,经济发展进入瓶颈期,亟需寻找新的经济增长点。在几十年高速发展的背后,我国存在创新不足、基础产业核心技术匮乏,因此在科技方面本土企业也陷入了“引入-落后-再引入-再落后”循环中。与依靠低成本优势的加工制造相比,技术创新具有不可模仿性、附加值较高等特点,建立的创新竞争优势更长久,因此想要提升我国综合国力,跻身世界科技强国之列,必须改变粗放型的经济增长方式,转向创新驱动模式,不断强化技术创新的重要地位,依靠创新培育新的经济增长点。自党的十八大提出要将科技创新摆在全国发展全局的核心地位,走中国特色自主创新道路以来,中央于 2019 年印发了《国家创新驱动发展战略纲要》,明确了我国建成科技创新强国的三步走战略,且党的十九大中再一次强调要坚定的实施创新驱动发展战略,创新的重要性日益凸显。

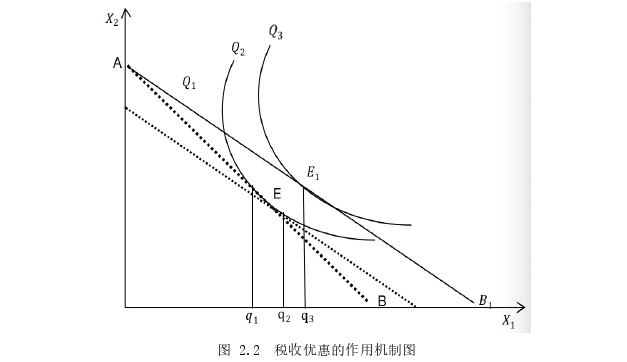

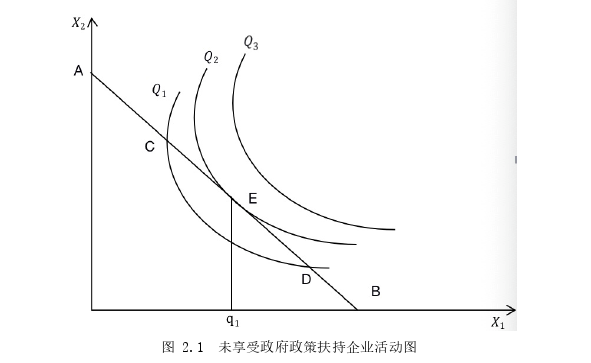

技术创新具有投资额高、回收期长、成果转换存在较大的风险性,此外还具有公共品的性质,容易产生“搭便车”的现象,创新企业承担了全部的研发成本,却无法独享研发收益。创新的私人收益低于社会收益,降低了企业创新的积极性,出现市场失灵的现象,因此需要政府进行适当的干预和领导,税收优惠和财政补贴是政府扶持的两大手段。然而政府政策扶持产生了特定产业快速发展的现象,也在一定程度上导致了部分行业产能过剩的现象,如光伏企业2008 年出现的全行业萧条,与在政府“一刀切”的大额补助诱惑下,企业纷纷转向光伏产业相关,以上两种不同的政策效果也得到了理论研究的证明。税收优惠和财政补贴激励企业技术创新的意图能否实现,关键在于企业对政策的反应。此外,税收优惠和财政补贴的作用机制存在较大差异,对企业创新行为的影响也因此不同。不同生命周期的企业,其面临的内外部环境存在较大的差异,会对政策的激励效果产生影响,比如税收优惠对衰退期企业的研发投资的促进效应显著高于成长期企业(Shuling Chiang,2012)。因此本文提出了以下核心问题:税收优惠和财政补贴对企业技术创新的影响分别如何?两种政策对企业技术创新的影响是否存在最优水平?企业所处生命周期对政府扶持政策的效用是促进还是抑制?在此基础上,我国税收优惠和财政补贴政策如何改革?

第二节 论文结构安排

一、内容安排

本文全文共分为六章,具体章节安排如下:

第一章引言。从我国目前创新市场的现状出发提出研究问题,进而介绍了本文的意义、研究方法和创新点、论文结构安排、文献综述、概念界定等,文献回顾主要从政府财税政策的必要性、税收优惠和财政补贴对企业技术创新的对比分析、财税政策存在的不足和改革建议出发进行归纳整理。概念界定主要对税收优惠、财政补贴、技术创新、企业生命周期、最优水平的定义进行确认。

第二章理论基础。该部分主要阐述了文章的理论基础。首先介绍了市场失灵理论、制度反作用理论,以此来说明政府政策扶持的必要性;在此基础上介绍了政府和市场的功能定位、税收优惠和财政补贴的作用机制以及企业生命周期理论,为下文研究奠定基础。

第三章我国企业创新的现状分析和财税政策归纳整理。首先从宏观角度分析我国创新总体现状和企业创新现状;其次,对我国企业政府补贴和税收优惠进行全面的归纳分析,并结合我国的经济环境,定性分析现行财税政策存在的问题以及成因。

第四章实证研究。本章分为模型设计、样本获取、实证结果、稳健性检验四大部分。模型设计部分主要基于前文的理论基础和相关分析,提出研究假设并建立回归模型;其次说明本文的数据来源;再次对模型中的变量进行相关阐述。实证结果分析部分包含三个部分,第一部分是对样本进行描述性统计分析;第二部分是对变量进行相关性检验;第三部分是对模型的回归结果进行分析,验证了文章的假设;第四部分是稳健性检验,主要通过替换核心变量法、超前滞后检验法,用于检验本文研究的稳健性。

第五章原因、结论和政策建议。本章主要在归纳和分析上章实证结果,并对我国的财税政策提出相关建议。

第六章总结。本章主要对全文的研究进行归纳总结,提出本文研究不足之处,并对需要进一步研究的问题提出展望。

第二章 政府扶持企业技术创新的功能定位

第一节 财税政策必要性的理论基础

一、市场失灵理论

在完全竞争的市场条件下,资源能得以最佳配置,实现帕累托最优。然而完全竞争市场只是纯理论范畴,在现实世界中不存在完全符合其假设的市场,因此仅仅依靠价格机制来配置资源,无法实现帕累托最优,出现市场失灵现象。市场失灵理论经历了两个阶段的发展,十九世纪的边际革命中,考察了垄断条件下的生产者行为,从此垄断情况被纳入了市场失灵现象的讨论范畴。旧福利经济学代表人物庇古提出了外部性理论,为国家干预提供了理论基础,新福利经济学理论系统地讨论了由公共品和外部性所导致的市场失灵现象。而萨缪尔森的《公共支出的纯理论》一书,使得对市场失灵理论的研究逐步走向成熟。

市场失灵理论认为,市场是配置资源的手段之一,然而由于存在垄断、外部性、公共品、信息不完全等现象,难以实现市场资源配置的最佳效率,当市场存在失灵时,就需要政府进行适当的干预。在“理性经济人”的假设下,企业进行创新活动的目的是为了实现企业价值最大化,但由于企业技术创新具有公共性、外部性、信息不对称这些特点的存在,会降低企业进行技术创新的积极性,无法达到资源配置的最佳效果。

1、公共性

公共性与私人性相对,具体指在使用上具有非排他性和非竞争性的产品。非竞争性是指一部分人从产品中获利并不会影响另一部分人从产品中获利;非排他性是指产品不是专有的,不能将其他人排除在消费之外。但在现实世界中,很多产品皆具有公共性和私人性,难以具体划分,企业技术创新就是如此。

技术创新的非排他性。技术创新成果面市后,任何一家企业都有机会获得该消费品并使用它。虽然我国设置了知识产权保护制度以维护企业的创新利益,但一方面专利的使用年限远高于专利保护年限,另一方面我国目前的专利保护制度不完善,申告专利剽窃的成本高,剽窃惩罚力度低、技术剽窃的成本显著低于风险,无法有效阻挡技术创新产品被他人剽窃的现象。

技术创新的非竞争性指技术创新成果面市后,任何一家企业都可以对该专利进行适当的模仿并改造,投入生产以获利。

第二节 政府和市场对激励企业技术创新的功能定位

政府和市场的关系一直是经济学领域内讨论的热点。在自由经济时代,经济学家主张市场的完全自由,政府仅仅承担“守夜人”的作用;在资本主义国家出现大萧条后,凯恩斯主义主张政府干预,使西方世界的经济得以恢复;仅过了 40 年,资本主义国家出现的滞涨现象,对凯恩斯主义提出了严峻的挑战,新经济自由主义应运而生,其主张经济自由,但又承认这种自由不是无限度的,需要政府适当的干预。纵观政府和市场关系的研究历史,不难发现,各学派都包含了经济自由和政府干预的思想,唯一的区别就是政府干预的程度。

在市场经济条件下,市场的自由运行优先于政府干预,并决定了政府干预的限度。现实市场有着公共性、外部性、信息不对称性等固有缺陷,在市场失灵时,就应辅之以适当的政府干预。政府进行干预应存在以下两大条件:市场无法有效配置资源,出现市场失灵现象;政府的干预矫正了市场失灵。市场失灵产生了政府干预的必要,当政府干预所带来的预期收益大于干预成本时,政府干预便是有效的,且在成本和收益相等时达到最优水平。

企业技术创新是市场运行的重要环节之一,在建设“创新型国家”的过程中,政府和市场是两种关键助推力。我国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中提出市场在技术创新中起基础性作用,政府辅之以引导推动协调的作用。首先,我们需要明确企业是科技创新的主体,政府并非技术创新的主体。企业以价值最大化作为运营目标,企业与政府或科研机构相比,对市场需求更加敏感,有强烈的盈利动机去发现技术的商业用途,实现技术创新成果的转换。其次政府也是推动技术创新的重要力量,作用可以分为以下两方面:一是政府可以通过法律、规章制度、社会组织监督等方式构建完善的技术创新制度体系,营造一个鼓励企业创新、尊重知识产权的氛围;二是政府可以对企业创新活动进行直接或者间接的支持。直接支持的方式主要指政府通过财政补贴、基金项目等形式直接投资企业创新项目,支持对技术创新的研究;间接支持方式主要指政府通过税收优惠、财政贴息等方式,与市场相结合,促进企业的发展。综上所述,市场主要发挥引导资源配置与激励创新的基础性作用,而政府的职能主要为企业营造良好的创新环境以及解决由于市场失灵导致的资源错配。

第三章 我国企业技术创新的现状以及财税政策分析 .......... 24

第一节 我国企业技术创新的现状分析 ............................ 24

一、创新总体现状 ................................ 24

二、企业创新现状 ...................................... 26

第四章 实证分析 ........................................ 36

第一节 研究设计 .................