本文是一篇工程硕士论文,本文研究目的是建立实用的考虑路网承载力的建成区停车规模量化分析方法,基础数据获取难度较低,通过建立停车规模控制模型、停车需求叠加仿真分析两种方法,对合理停车规模的确定进行了探讨,在满足原有停车缺口的同时考虑路网承载力的约束,确定在现状路网允许范围内新增停车规模的合理范围,将停车对路网的交通影响控制在可接受范围。

第1章 绪论

1.1 研究背景

随着城市机动化进程加快,我国大城市的交通压力普遍越来越大,汽车保有量和出行需求逐年上升,随之产生的交通及停车问题已成为学术研究热点之一。随着城市规模扩大,城市旧城区路网也承载着逐渐上升的交通量和停车需求,原有停车设施无法完全满足,易出现乱停车现象,占用旧城区道路资源,加剧拥堵;而直接增设停车设施引起的交通增量也会占用路网资源,增设规模的考虑需兼顾路网交通和停车缺口。城市停车问题的普遍性和矛盾性引发了一系列研究工作。

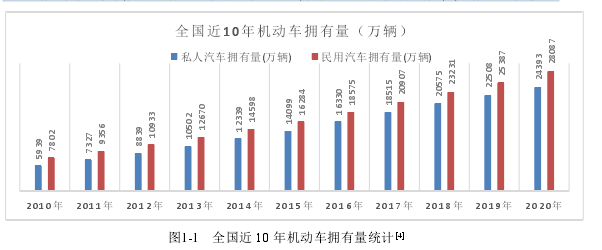

清华同衡发布的《2019 年中国停车行业发展白皮书》统计数据显示,截至 2019 年底,全国机动车保有量突破 3.48 亿,汽车保有量突破 2.6 亿,全国私人汽车保有量突破 2.07 亿。机动车保有量的增长也带来停车问题,各相关单位及学者通过停车规划和停车发展论坛积极进行探讨和交流[1]。

北京市交通委在 2017 年发布的《北京市停车资源普查报告》显示,按照不跨区域共享的原则,城镇区居民停车缺口达 129 万,通过停车供需分析,提出挖掘措施停车共享资源、控制出行车位总量等工作要求,未来将通过“以静制动”的思路和措施来缓解交通拥堵[2]。

而国内大部分城市的停车配建指标只有推荐值,学者认为停车配建指标应设置下限值和上限值,根据周边道路与交通条件调整实际取值,通过静态交通制约动态交通,以缓解交通压力[3]。在城区的居住片区可适当增加停车位,填补居民停车缺口,但是停车需求日益增加,这并不是有效的解决途径。增加停车位过多会吸引大量的外部停车交通,给邻近道路和交叉口增加交通压力,加剧片区交通拥堵。因此,还应考虑周边路网交通承载力的制约,寻求适用的分析方法,确定片区停车供给的上限值。

1.2 研究目的

本文研究目的是建立一种实用性较强的确定建成区的合理停车规模的量化分析方法。对于城市建成区的停车场设施规模,在满足服务范围内的居民停车需求的同时,还应考虑到实际路网承载力,避免到达交通量引起局部路网拥堵。而停车规模的确定工作,当前常用的停车配建指标是基于建筑物和用地停车生成率而建立的,较适用于新建区,缺乏对建成区路网交通条件的考虑;相关研究较多地使用了四阶段法进行城市层面的停车规模控制,适用于宏观层面,通常需要完整的 OD 出行基础数据,对数据的数量和准确度要求较高,而区域层面的此类数据一般不易获取。因此常用的研究方法无法直接适用于确定建成区的停车规模。

针对区域路网范围的停车行为和数据特点,本文基于路网容量、停车交通影响和传统停车需求模型,建立了考虑路网承载力的区域停车规模量化分析模型,可计算得到整体停车规模和新增停车需求范围;通过 Vissim 仿真平台建立了合理停车规模的分析方法,在不同方案下推算停车场周边路网的实际承载能力范围内的新增停车需求和停车规模。两种方法的基础数据获取难度较低,均考虑了路网影响,均可得到建成区合理停车规模值,将未来的停车行为造成的交通影响控制在可接受范围,为城市建成区,尤其是旧城区的停车场规模量化分析提供技术支持。

第2章 国内外研究综述

2.1 路网承载力研究现状

2.1.1 国外研究

路网承载力的概念等同于路网通行能力,在国外研究中通常使用路网容量表征。对于路网容量方面的研究,国外的起步时间在上世纪,从图论的网络最大流、交通与土地利用等角度展开研究;之后研究重点逐渐转向通行能力、路网容量。

学者们在研究初期,用图论对城市路网容量或通行能力进行抽象分析。1965 年美国的 Ford L·R·J 和 Fulkerson D.R 引入了图论,提出通过网络最大流量的思路研究路网容量,以最大流最小割定理创立了路网容量模型,用标号法求解[5]。日本的饭田恭敬教授,引入图论法分析物流网的通行能力,并结合路径选择,用交通分配法计算路网最大通行能力[6]。1992 年,Asakura 与 Kashiwadani 提出了路网容量计算模型,以模拟分配法作为模型解法[7]。

除了图论的经典研究思路,部分学者对路网容量进行更抽象的研究,从总体资源、储存容量等角度展开。上世纪 60 年代初,“时空耗散”的概念由法国工程师路易斯·马尚提出,他认为路网总体时空资源与交通个体单次出行的时空资源的比值,即路网容纳的交通个体数量,即为路网容量。之后时空耗散法发展得到一维模型和二维模型 [8]。1997年,Wong 和 Yang 定义 “路网储存容量”,即路网可继续容纳的出行量[9]。

至 21 世纪,国外学者将路网容量的研究应用于交通优化和路网评价等方面,考虑道路使用等影响因素,构建相应的路网容量模型。2010 年,学者 Kelvin[10]从路网层面考虑了城市交通与土地利用的关系,基于路网可靠度建立了路网可靠度最大化的双层规划模型,以改善路网性能。2011 年,学者 Elnaz 和 Reza 对城市离散路网设计中的备用容量优化问题进行了研究,旨在研究道路方向和车道增加的最优配置,使得路网备用容量最大化,并构建了双层规划模型,使用混合的遗传算法和模拟退火算法求解[11]。2012 年,学者 Luo 等考虑了出行路径选择偏好对路网容量的影响,建立了各服务水平下考虑路径选择的路网容量模型[12]。2014 年,Lu.R 等学者针对不同服务水平下的路网通行能力,建立了基于道路服务水平的路网备用容量的双层规划模型,上层是路网中的出行需求总数最大化模型,下层是用户随机均衡模型,通过实例说明路网备用容量和道路服务水平的阈值呈正相关关系[13]。2017 年,为确定城市实际的混合流路网通行能力,学者 Vincenza和 Matteo 等验证了已有研究方法,并通过基于实时数据的动态交通分配模型得到的仿真数据,进行了路网通行能力模型建立和参数标定[14]。

2.2 城市停车研究现状

2.2.1 国外研究

国外城市在 20 世纪已达到机动化水平,城市与停车问题较早涌现,学者们在 50 年代及以后展开研究,在城市停车特征、停车生成与需求预测、停车配建指标、路网与停车的关系等方面取得一系列研究成果。

为研究停车特性和城市发展的关系,美国学者在 1965 年针对中心商务区停车 [25],对其停车调查数据进行回归分析,提出城市中心区停车需求预测模型指标。在 1971 年,基于 111 个城市的停车调查数据提出停车需求预测模型,考虑了泊位利用率、泊位周转率、出行目的、停车时间、步行距离等指标[26]。美国交通工程师协会于 1985 年、1987年、2005 年均出版了《Parking Generation》[27]。上世纪 90 年代起,英国运输部也研究了城市停车和交通需求的关系 [28][29]。至 21 世纪,对城市停车问题的研究仍在继续,学者们对城市交通、停车与土地利用的关系也在不断探讨和完善。

关于停车配建标准,在上世纪 80 年代,Hilton 和 Haworth 两位学者先后对停车配建标准及其与社会经济发展的关系进行研究[30],学者 Levinson 通过分析美、欧、亚洲的7 个城市或国家的配建指标,探讨停车需求与城市机动化进程的关系[31]。2017 年,学者Petter 和 Nils 等研究城市停车配建的设置对小汽车出行行为的影响,结果表明设置停车配建上限值是城市规划的重要工作,在公共交通条件良好的地区限制机动车可达性,可降低人们选择小汽车出行的概率[32]。

路网与停车的关系,在上个世纪已有学者开始研究。学者 M.C.费舍里松针对城市中心区路网与停车规模的关系,研究了交通流时空特征、行车距离、停车吸引比例等因素对停车规模的影响[33]。1990 年,波兰华沙参考欧洲提出的停车需求预测模型,建立停车与路网容量的关系模型[34]。2011 年,学者 Deng 和 Chen 基于时空消耗法计算城市路网容量,并推算相应的路边停车设施配置[35]。2017 年,学者 Bischoff 和 Nagel 通过对出行和停车行为的研究,将停车场搜索行为加入到宏观交通仿真软件 MATSim,应用于德国柏林某区,对比模型结果与未考虑停车场搜索行为的仿真结果,可知该行为对总出行时间的影响较大[36]。

第 3 章 考虑路网承载力的停车规模控制模型 ......................17

3.1 路网承载力研究方法 ..................................... 17

3.2 静态交通研究方法 ............................... 19

3.3 相互作用关系 ................................. 21

第 4 章 停车规模量化的仿真模型与参数标定 ...................... 28

4.1 软件平台简介 ............................ 28

4.2 仿真分析思路 ........................... 28

4.3 模型参数标定 ............................ 29

第 5 章 北展核心区停车规模控制研究 .............